快速发展的类器官为疾病研究和临床应用等提供了新模型,其技术优化和多学科融合将进一步开拓其应用前景。

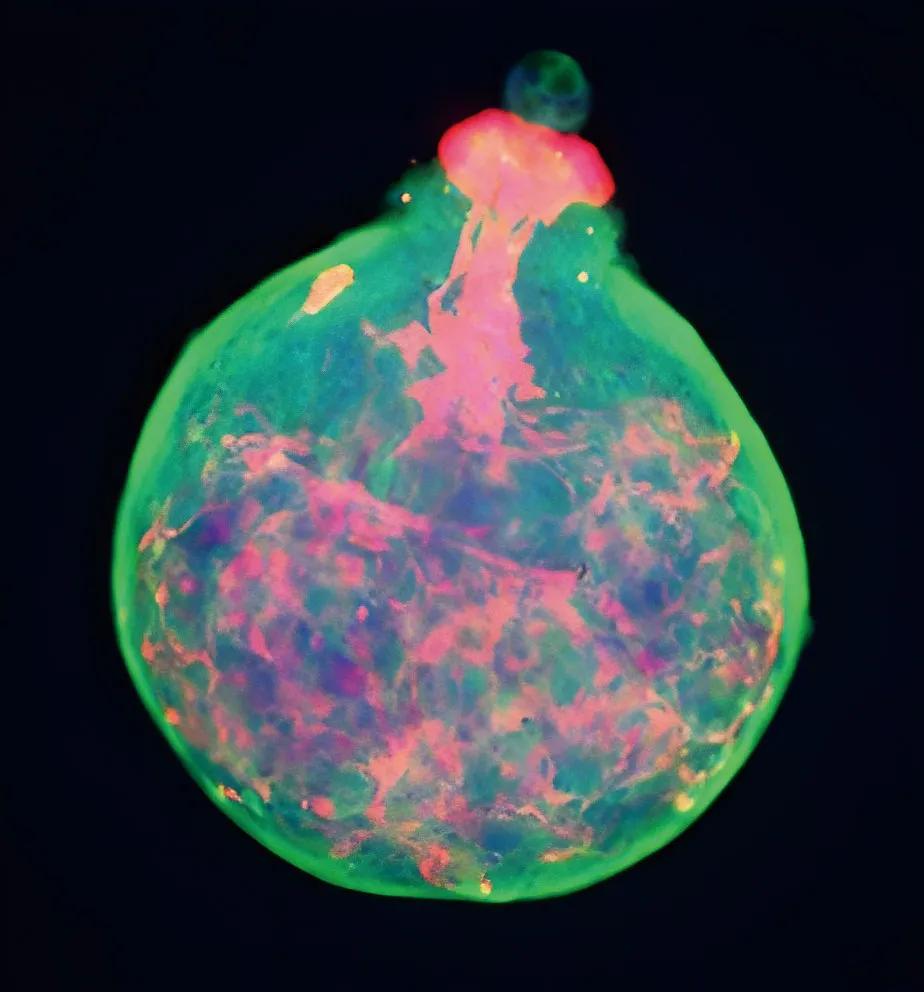

人体是从单个细胞到组织再到器官的有机集合,对于器官层面的科学研究而言,应致力于建立更符合人体组织器官的细胞组成、生物结构和功能的模型。类器官技术由此孕育而生。2021年,全球16个国家的60多位专家共同明确了类器官的定义,并形成共识:类器官是干细胞、前体细胞和/或分化细胞通过细胞-细胞间以及细胞-基质间的相互作用而自发组织形成的体外三维结构,能在多个方面再现体内相应组织或器官的结构与功能[1]。

类器官具有能够自我更新、自我组织、最大程度模拟体内器官结构和功能、长期稳定传代培养等特点。与传统的二维细胞培养物相比,类器官更加接近器官生理状态的细胞组成和行为。2013年,类器官技术被《科学》(Science)评为年度十大技术,2018年初被《自然·方法》(Nature Methods)评为2017年度方法,2019年再次被《新英格兰医学杂志》(The New England Journal of Medicine)评为优良的临床前疾病模型。近10年来,类器官技术飞速发展,其应用涉及多个方面,包括器官发育研究、疾病发生发展解析、精准医疗、药物研发等。

发展历史

类器官的起源可以追溯到1907年,研究人员发现机械分离的海绵细胞可以自组织成为具有正常功能的新海绵有机体,首次揭示了无脊椎动物的某些去分化细胞具有自组织能力。这一发现为类器官技术的产生和细胞自组织理论的提出奠定了基础。1960年,鸡胚胎来源的肾脏、肝脏和皮肤被发现在体内移植后同样具有自组织形成相应器官结构和功能的能力,且这种潜能似乎来自细胞自身。除此之外,1998年首次分离得到人胚胎干细胞,引发干细胞研究和临床应用的热潮。2006年,山中伸弥教授成功制造出人诱导多能干细胞,进一步解决人体组织样本来源和伦理争议问题。干细胞研究的飞速进展也为类器官研究提供了基础。

2007年,克利夫斯(H. Clevers)团队通过谱系追踪技术发现肠干细胞为 Lgr5阳性细胞。2009年,其团队利用基质胶对单个小鼠小肠Lgr5阳性干细胞进行3D培养,首次获得了由单个细胞扩增形成的具有肠隐窝-绒毛结构的肠类器官,自此开启了类器官研究的篇章。至今,研究人员已经成功构建肠道类器官、视网膜类器官、脑类器官、肝类器官、胰腺类器官、前列腺类器官、肺类器官、乳腺类器官、输卵管类器官、海马体类器官、胎盘类器官、皮肤类器官和对应器官的肿瘤类器官等[2]。

形成机制

类器官源自人类多能干细胞、组织特异性成体干细胞或诱导多能干细胞的定向分化,其形成本质上是组织器官发育或再生的体外重现。其三维结构和功能的重现取决于细胞自身潜能和外界环境的辅助:类器官的形成和延续依靠活跃的干细胞群及其子代,可以随着时间的推移反复扩大其细胞培养物,而外界环境通过对细胞行为的影响而决定类器官三维结构和稳定生长的维持。

为了创建类器官,研究人员一方面需要对类器官起始的(干)细胞进行探索,包括组织器官的干细胞鉴定、生长分化谱系解析等,这是理解细胞自组织为类器官的基础。另一方面则需关注培养环境,如将细胞外基质中作为细胞外支架,以支持三维结构、模拟体内环境的特定生长因子和蛋白质维持细胞的增殖和分化。常用的支架例如基质胶,在室温条件下能够聚合形成三维基质,能模拟体内细胞基底膜的结构、组分、物理特性和功能[3]。随着生物材料和器官芯片等交叉学科的发展,也为类器官发展提供新型支架体系,再辅以器官特殊的生长因子等培养条件,助力类器官的形成。

除细胞自组织机制外,“黏附差异假说”指出黏附蛋白介导的细胞结合能降低自由能,进一步增强结合强度,使得聚集细胞的熵降低,维持热力学稳定状态以维持类器官稳定[4]。另外,对称性破缺在体内发育或体外类器官形成过程中持续发生,是类器官亚结构产生的形成机制。最后,不同细胞类型的分化和空间限制等可能影响细胞重排,是决定类器官结构的关键。

类器官应用

类器官研究发展迅猛,是科学研究和临床应用的热点。越来越多的培养技术的革新,促进了更多的组织器官对应类器官的成功构建;干细胞技术的发展,为类器官的细胞潜能筛选和理论发展夯实基础;生物材料、3D生物打印等前沿技术的交叉融合,推动了类器官的长远发展和广阔应用。

通过类器官建模可以给疾病研究提供新的切入点。在肿瘤精准医疗和药物研发方面,2015年,克利夫斯团队通过22例结直肠癌类器官库证明类器官可用于高通量药物筛选。2018年,另有研究人员利用原发性胃癌类器官在体外成功模拟胃癌不同分子亚型和疾病进展阶段。2023年,利用肺癌类器官库揭示了人肺腺癌的Wnt依赖型和非依赖型。在遗传突变疾病研究方面,通过RNA干扰(RNAi)技术和患者来源的诱导多能干细胞建立的类器官来模拟小头畸形,证明患者类器官的神经元过早分化,而这种缺陷可能有助于阐明疾病表型[5]。

通过类器官建模为人类发育提供新的体外模型,并结合基因编辑等遗传学技术,有助于深入了解生物体的遗传机制,为疾病治疗提供基础。2021年,笔者团队通过猪和猴结肠类器官的成功建立,推动了动物肠道稳态调节的机制研究,并助力药物开发和毒性研究。另有研究人员于2023年利用胎儿肺泡上皮祖细胞建立的组织类器官来模拟细胞谱系确定的关键机制。此外,通过脑类器官研究健康和疾病中的功能性人类小胶质细胞表型,还可提供巨头畸形自闭症患者的特异性免疫反应的实验证据。2023年,克利夫斯团队通过建立了一个基于人类脂肪肝类器官的CRISPR筛选平台,成功筛选到了治疗脂肪肝的潜在新靶点。

通过类器官模型可评估药物的疗效和副作用。2020年,华国强团队对局部进展期直肠癌类器官进行了X射线、5-氟尿嘧啶和伊利替康刺激,并证实患者的临床放化疗反应与直肠癌类器官药物敏感性之间的一致性达84.43%。2023年,证实肺癌类器官的药物敏感性与临床反应一致性达83.3%。目前,胡布雷克特类器官技术公司(Hubrecht Organoid Technology, HUB)已经建立由囊性纤维化患者组织培养起来的活体生物库,以试验新药依伐卡托对患者的治疗效应。

通过类器官扩增进行移植,还可用于修复和重建人体组织和受损器官。干细胞衍生的类器官能够避开伦理问题和排斥反应,可以作为理想的移植器官模型。2013年,类器官被证明可以安全移植到动物体内,例如小肠类器官移植到体内仍可以保持部分重要特征。2022年,日本研究团队将由患者自身健康的肠道黏膜干细胞培养的类器官移植入一例难治性溃疡性大肠炎患者,这种再生医疗的尝试属于世界首创。虽然目前有关利用类器官移植重建和修复组织器官的报道较少,但仍是未来类器官技术发展和应用的目标和前景所在。

类器官应用已经深入生命领域的方方面面,相信随着科学技术的发展,其应用价值和应用范式还会得到进一步体现[6]。

挑战与展望

类器官技术正在蓬勃发展,虽然相对于传统二维细胞模型或动物模型有较多优势,且应用广泛,但同时也面临诸多挑战。

目前构建的类器官只含有对应组织、器官的主要细胞类型,缺少血管、神经和免疫系统等,因此只能部分再现组织、器官的功能和特征。因此,构建功能性血管网络是类器官领域的难题。2019年,研究人员曾成功诱导细胞发生趋内皮细胞定向分化,再经过其与神经外胚层细胞的自组织后形成了部分可贯通的血管网络[7]。同时,也正在积极构建免疫环境共培养的类器官,2018年自体肿瘤类器官和外周血淋巴细胞的共培养被证明可诱导T细胞的特异性免疫反应。这些工作为进一步构建结构与功能更为复杂的类器官奠定了基础。

除了构建多细胞的类器官外,建立多器官互作类器官系统也是一大难点。近年来器官芯片等技术也为此提供了解决方案。2017年成功构建心脏-肺-肝脏组成的三组织器官芯片系统,并证明了多组织整合对药物疗效和副作用的体外研究价值[8]。2021年秦建华团队首次利用类器官芯片,建立了人诱导多能干细胞来源的肝-胰岛类器官互作体系,为糖尿病等复杂代谢性疾病研究和新药发现等提供了新策略和新技术。近年来,类器官与器官芯片技术的结合为构建多器官互作体系提供了新的解决方案。

类器官特定细胞排布和精细结构,有可能通过3D生物打印得到实现,设计出具有更多细胞特异性和良好分离特性的结构,更精细地支持不同细胞类型的生长和成熟,并保持其整体细胞多样性。2019年成功利用3D生物打印机,用人体胶原蛋白为原料,成功打印出了可正常工作的心脏组织,其精细度可达20微米[9]。2020年成功整合类器官、生物材料和芯片技术,实现体外大尺度类器官的突破和肠上皮复杂结构的模拟。通过生物组织打印技术,有望创造出人体器官替代物。

多细胞特定空间重排技术,促进类器官在结构和功能上部分实现体外器官重构。2020年成功建立了膀胱“类组装体”,即多层微型器官,通过在组织基质中将干细胞与上皮细胞、基质细胞、免疫细胞和肌细胞进行三维重构,从而精确地模拟人体组织,并用于药物研发[10]。这些技术的辅助和融合弥补了类器官的不足,但其稳定性、重复性和一致性还需进一步提高。该领域仍需向着更加规范化、更加高度仿真的类器官的建立而努力。

展望未来,类器官的研究前景巨大。因其能维持异质性、效率高等优势在肿瘤精准治疗方面具有巨大潜力,在药物研发方面也提供有效的模型研究。除此之外,对于全球超7000种罕见病也提供了新的研究机会。2021年类器官被列入科技部发布的“十四五”国家重点研发计划的6个重点专项之一,国家药品监督管理局药品审评中心也将类器官列入基因治疗及针对基因修饰细胞治疗产品的指导原则当中,类器官应用迎来了政策利好的时期。总之,类器官技术的快速发展为科学研究提供了重要的模型研究工具,虽然也仍然面临许多挑战,但我们仍可预见其巨大的应用前景。

[1]Marsee A, Roos F J M, Verstegen M M A, et al. Building consensus on definition and nomenclature of hepatic, pancreatic, and biliary organoids. Cell Stem Cell, 2021, 28(5): 816-832.

[2]Corrò C, Novellasdemunt L, Li V S W. A brief history of organoids. American Journal of Physiology-Cell Physiology, 2020, 319(1): C151-C165.

[3]Seely K A, Aggeler J. Modulation of milk protein synthesis through alteration of the cytoskeleton in mouse mammary epithelial cells cultured on a reconstituted basement membrane. Journal of Cellular Physiology, 1991, 146(1): 117-130.

[4]Steinberg M S. Reconstruction of tissues by dDissociated cells. Science, 1963, 141(3579): 401-408.

[5]Lancaster M A, Renner M, Martin C-A, et al. Cerebral organoids model human brain development and microcephaly. Nature, 2013, 501(7467): 373-379.

[6]Li M, Izpisua B J C. Organoids—Preclinical models of human disease. New England Journal of Medicine, 2019, 380(6): 569-579.

[7]Cakir B, Xiang Y, Tanaka Y, et al. Engineering of human brain organoids with a functional vascular-like system. Nature Methods, 2019, 16(11): 1169-1175.

[8]Skardal A, Murphy S V, Devarasetty M, et al. Multi-tissue interactions in an integrated three-tissue organ-on-a-chip platform. Scientific Reports, 2017, 7(1): 8837..

[9]Lee A, Hudson A R, Shiwarski D J, et al. 3D bioprinting of collagen to rebuild components of the human heart. Science, 2019, 365(6452): 482-487.

[10]Kim E, Choi S, Kang B, et al. Creation of bladder assembloids mimicking tissue regeneration and cancer. Nature, 2020, 588(7839): 664-669.