01、前言

2024年11月6日,国家卫生健康委员会办公厅印发了卫生健康行业人工智能应用场景参考指引的通知,在该文件中将AI在卫生健康行业应用场景分为四大部分的13项(详细可参见文章《三部门印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》)。

在上一篇文章中(参见《AI赋能传统医疗信息化应用场景分析》),本人也描述了AI在传统医疗信息化中,可能可以快速落地的一些应用场景。

那么结合国卫办的通知,我想AI应用普及将会是大势所趋。但真正的应用起来,还需要不断地进行尝试,真正地解决医生、患者关心的问题,我想才能得到更快速的推广。

所以我就想就一些具体的应用作一些探讨,从细微处看看AI的发展趋势。

本文个人就探讨当下医院方面关注比较多,个人也认为具有应用前景的部分应用场景——AI智能预问诊+自动化病历生成功能。

02、何为“AI智能预问诊系统”

在指引文件中,对智能预问诊的定义是:“在医生问诊前,通过图文、语音等人机交互,采集患者临床专科病史信息辅助生成电子病历。”

所以,智能预问诊是指通过最新的人工智能技术,利用自然问答的交互形式(图文、语音、人机协同交互等),采集患者病情的信息,并自动化生成该患者的电子病历。

03、智能预问诊系统的应用价值

在指引文件中,对智能预问诊的应用场景描述是:

”在医生问诊前,利用语音识别、自然语言理解、图像识别、领域知识融合等人工智能技术,通过文字、语音、辅助检查报告图像或报告上传等方式,根据不同临床专科问诊要求,通过人机交互,引导患者完成症状、现病史、既往史、辅助检查结果等临床信息采集。通过智能算法,依据病历的书写要求,自动提取关键信息,生成格式标准、内容准确的病史文书,供医生在书写病历时参考和引用,帮助医生快速了解患者的基本病情,减少电子病历录入的时间,增加与患者交流病情的时间,提高诊疗效率,提升医疗服务质量。”

我们可以理解为,通过这样的形式,帮助医生提前了解患者病情的信息,减少门诊过程中病历输入时间,增加患者病情交流时间,提高诊疗效率和医疗服务的质量。所以如果能做好,对于医生还是患者,意义都是很大的!

04、AI智能预问诊系统功能流程

AI智能预问诊功能的核心:信息采集+自动化病历生成。

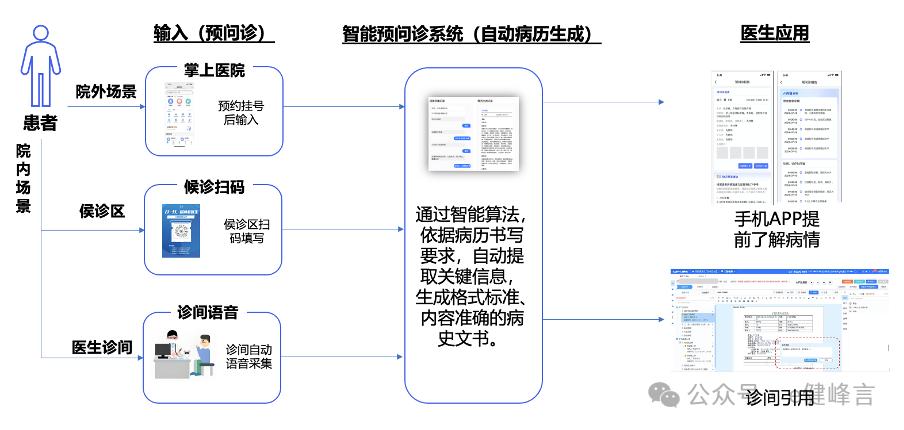

AI智能预问诊的典型应用场景及流程如下图所示:

第一步预问诊,分为院外和院内场景

1)院外场景,患者通过医院官方公众号/小程序等完成预约挂号后,同步调用智能预问诊系统,实现病情预问诊。

2)院内场景,首先患者在候诊区可以通过扫码的方式,提前进行病情预问诊;然后患者进入诊区后,通过语音设备实现患者病情自动采集。

第二步,自动化病历生成

系统根据采集到的信息,生成规范化的电子病历文书,实际上系统在完成患者预问诊的同时,就已生成相关病历文档。

第三步,医生使用

1)病情了解,对于院外患者,医生可以通过手机APP提前了解病情信息;2)病历引用,对于已进行预问诊的患者,系统会自动提醒医生,可一键引入已生成的电子病历文档(语音模式则根据诊间语音采集信息自动生成)。

05、AI智能预问诊应用现状及挑战

智能预问诊的技术已经很成熟,该系统的应用完全可以提高医生的工作效率,提高病历书写的规范,应该是很有应用前景的!

不过,根据目前的使用情况,应用挑战还很多,核心的问题还是系统使用率还不高,做了很多工作,最后患者能够实现整个流程,且最终能够被医生引用的病历可能很少。

为什么会出现这样的情况,我想主要有以下一些问题:

1)使用习惯的问题。作为新生事物,都有一个普及与适应的过程;

2)便捷与信息准确的矛盾问题。站在患者的角度,需要回答的问题自然越少越好,但站在医生的立场,当然希望信息越准确越便于诊疗,这期间就会存在矛盾!

3)技术方面的细节问题。不同使用者的个性化问题,不同科室间的差异问题,还有语音采集识别的准确性等等。

总的来讲,这是一个很好的系统,但如何更加便捷,让百姓愿意用,真正达到效果,提高使用率,是目前普遍存在的一个问题,还是需要我们不断地去尝试与和突破,才能达到最初的期望。

06、关于后续应用推进的一些看法

预问诊系统的核心是自动化病历生成,患者人机交互只是一个信息收集的过程,目的是帮助医生节省病历书写时间,提高病历质量。

那么该如何把这个系统用好,我有几点看法:

首先,系统本身需要不断地优化与调优,逐步解决现有系统存在的问题,继而提升使用效率;

其次,应用场景拓展问题,该系统的核心是自动化病历生成,基于该功能,其实还有其他应用场景,比方住院场景的自动化病历应用场景;互联网医院自动化病历应用场景;互联网医院预问诊病情收集应用场景等等。这些技术都是相通的,门诊能应用的,住院也都可以。

最后,融合应用,提升便捷性。这里应该包括技术的融合,例如,是不是可以结合最新的数字人技术,实现语音对话模式应用;也包括应用场景的融合,如何与智能分导诊、智能客服等场景的融合应用等等。

07、后记

AI的应用发展迅速,接下来还会有其他应用的不断涌现。真正的使用,也需要我们脚踏实地,不断探索!所以也希望,能与大家保持交流探讨,找到最合适的实践之路!

作者:王雪峰 特扬网络创始人 HIT实践者

编辑:Alize.Z

免责声明:本文仅作知识交流与分享及科普目的,不涉及商业宣传,不作为相关医疗指导或用药建议。文章如有侵权请联系删除。

本公司产品推荐:

1.790702-57-7 https://www.bicbiotech.com/product_detail.php?id=5937

2.2230820-11-6 https://www.bicbiotech.com/product_detail.php?id=5938

3.127191-97-3 https://www.bicbiotech.com/product_detail.php?id=5939

4.1469924-27-3 https://www.bicbiotech.com/product_detail.php?id=5940

5.72822-13-0 https://www.bicbiotech.com/product_detail.php?id=5941